Zur dritten Veranstaltung der Reihe AgrarDebatten.vorOrt wurden Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus Göttingen und Gießen eingeladen, um den Fleischkonsum in Deutschland zu diskutieren: Wird tatsächlich zu viel Fleisch gegessen? Sollten Verbraucher zu einem geringeren Konsum bewegt werden? Welche Konsequenzen hätte dies für die Nutztierproduktion?

Im Folgendem finden Sie die schriftlichen Stellungnahmen der vier Diskutanten als auch die Audiodateien der Eingangsstatements zum Anhören. Während der Veranstaltung und zuvor auf Twitter haben wir zudem eine Abstimmung zum Thema durchgeführt, die Ergebnisse finden Sie weiter unten.

Prof. Dr. Achim Spiller, Marketing für Lebensmittel und Agrarprodukte, Universität Göttingen

1.Negative externe Effekte, ethische Probleme und Gesundheitsfolgen eines hohen Konsums tierischer Produkte

- Gesundheit ist das schwächste Argument für einen geringeren Konsum tierischer Produkte (negative Zusammenhänge für verarbeitetes Fleisch, wahrscheinlich für rotes Fleisch und besonders für Vielfleischesser).

- Eine intensive Tierhaltung ruft erhebliche Natur-, Biodiversitäts- und Umweltschutzprobleme hervor.

- Im Hinblick auf die Welternährung können Wiederkäuer durch die Nutzung von natürlichem Grünland Vorteile aufweisen, Schweine/Hühner sind durch die Veredelungsverluste nachteilig.

- Durch Veredelungsverluste und den Methanausstoß der Wiederkäuer ist die Tierhaltung in erheblichem Maße an der Emission von Klimagasen in der Landwirtschaft beteiligt.

- Für Schweine/Hühner gilt, je intensiver die Haltung, desto klimafreundlicher.

- Eine sehr intensive Tierhaltung weist aber höhere Tierschutzprobleme auf.

- Tierwohl zentrales Argument: Steigende gesellschaftliche Wertschätzung für Tiere und Akzeptanzverlust für Tiernutzung.

- Der Konsum von Fleisch polarisiert.

- Veganer und Vegetarier können durch ihr Kaufverhalten keinen Einfluss auf die Tierhaltung nehmen.

-> In einer Situation mit erheblichen externen Effekten und ethischen Problemen ist der Staat gefordert.

2. Staatliche Steuerung auf der Angebotsseite funktioniert bei den o. g. Problemen nur begrenzt

- Eine CO2– und Methansteuer auf die Produktion oder hohe Tierschutzanforderungen im nationalen Rahmen führen ohne Kompensation zur Abwanderung der Tierhaltung.

- Notwendig wären deshalb internationale Klimasteuern oder ein Grenzausgleichsmechanismus.

-> Da dies derzeit unwahrscheinlich ist, spricht vieles für eine Steuerung auf der Nachfrageseite.

3. Eine Politik für eine nachhaltigere Ernährung ist notwendig

- Eine (aufkommensneutrale) Verbrauchssteuererhöhung auf tierische Erzeugnisse.

- Eine Informationskampagne zur besseren Umsetzung der nationalen Ernährungsempfehlungen.

- Nudgingmaßnahmen im Bereich der öffentlichen Gemeinschaftsverpflegung.

-> Vorsichtiger Einstieg in eine konsumbezogene Nachhaltigkeitspolitik im Bereich der Ernährung.

4. Akzeptanzprobleme, Rebound-Effekte und Transformationsherausforderungen angehen

- Akzeptanz bei Aufkommensneutralität und guter Informationspolitik wahrscheinlich gegeben.

- Rebound-Effekte bei zu kurzfristiger Umsetzung ohne strategische Ziele und Übergänge, aber langfristig Entwicklung innovativer Ernährungsstile.

-> Für die Landwirtschaft Transformationsstrategien entwickeln.

Leseempfehlung:

Lemken, D., Kraus, K., Nitzko, S., Spiller, A. (2018): Staatliche Eingriffe in die Lebensmittelwahl. Welche klimapolitischen Instrumente unterstützt die Bevölkerung? in: GAJA 27 (4): 363-372.

Spiller, A., Zühlsdorf, A., Nitzko, S. (2017): Die Mischung macht’s: Strategien und Instrumente der Ernährungspolitik, in: Ernährung im Fokus (9-10): 268-273.

Prof. Dr. Bernhard Brümmer, Landwirtschaftliche Marktlehre, Universität Göttingen

Das Thema dieser Runde der ‘Agrardebatten vor Ort’ ist bei uns in Deutschland ja wirklich ein heiß diskutiertes – eines, wo wir uns alle als Experten fühlen, und eines, in dem wir zunehmend polarisierte Positionen in der Diskussion sehen. Wobei ich gleich voranstellen möchte, dass mir ein “Krieg ums Fleisch” als unbedingt zu vermeiden gilt. Wir sollten uns eher bemühen, einen sachlich orientierteren Diskurs zu führen.

Die im Untertitel aufgeworfene Frage, wer denn nun eigentlich bestimmt, was ich esse, ist dazu ein guter Ausgangspunkt. Hier möchte ich zunächst betonen, dass die Konsumentensouveränität integraler Bestandteil einer sozialen Marktwirtschaft ist. In einer liberalen Gesellschaftsordnung ist die Freiheit, Konsumentscheidungen frei zu treffen, nicht wegzudenken. Wilhelm Röpke, einer der großen Vordenker des Ordoliberalismus der Freiburger Schule, spricht hier von einer „Demokratie der Konsumenten“ und setzt diese gerade einer korporatistischen Vorstellung der Gesellschaft entgegen. Dem stehen auch die jüngeren Erkenntnisse aus der Verhaltensökonomik und der Psychologie über die beschränkte Rationalität unserer Entscheidungen nicht entgegen. Vollkommene Informationen und deren perfekte Verarbeitung sind gerade nicht notwendig, um die Überlegenheit einer dezentralen Koordinierung durch den (geordneten) Markt über jede zentralistisch-planwirtschaftliche Koordinierungsform zu konstatieren.

Diese Freiheit im Konsum findet ihre Grenze, wenn ich nicht alle Folgen meines Konsums selbst tragen muss (oder darf), wenn also Externalitäten in Konsum oder Produktion vorliegen. Sollten solche Externalitäten vorhanden sein, sind staatliche Eingriffe zumindest potentiell vernünftig. In einer sozialen Marktwirtschaft passiert der Eingriff aber normalerweise gerade nicht über Verbote, sondern über marktkonforme Mechanismen, z.B. eine Pigou-Steuer. Der Rückgriff auf marktkonforme Mechanismen stellt dann gerade sicher, dass die grundlegende Funktionsweise des Marktes als Koordinierungssystem nicht unnötig ausgehebelt wird.

Bei Fleisch beobachtet man nun aber doch zunehmend, dass unreflektierte Werturteile und die wahrgenommene Mehrheitsmeinung dazu führen, dass wir die Konsumfreiheit direkt durch Verbote und andere paternalistische Ansätze einschränken. Und ja, auch ‚Nudging‘ zähle ich dazu – wenn ich das Filetsteak als Lebensmitteleinzelhändler dann demnächst auf die oberste Ebene des Kühlregals packen müsste, so dass 90% der Bevölkerung es ohne Hilfsmittel nicht mehr erreichen kann, dann ist das ein kaum noch verbrämtes Verbot. Dieser Verbotsansatz ist in unserer Gesellschaftsordnung für als illegal eingestufte Güter wie Drogen reserviert; hierunter sollte Fleischkonsum ausdrücklich nicht gerechnet werden.

Besser wäre es wohl, auf bewährte Marktmechanismen zu setzen, um die einzelnen Externalitäten beim Fleischkonsum anzugehen.

- Auf der Produktionsseite ist es wichtig, zumindest grob zwischen globalen Externalitäten für die Umwelt (z.B. Treibhausgase) und lokalen Externalitäten (z.B. Trinkwasserbelastung) zu unterscheiden. Die Skala, auf der ein Politikeingriff erfolgen sollte, sollte in der Regel der Skala der Externalität entsprechen, um Leakage und Rebound-Effekte zu vermeiden. Das hieße im Kontext der Treibhausgasemissionen, dass eine globale CO2-Besteuerung anzustreben wäre. Anders verhält es sich bei lokalen Umweltgütern; hier wäre entsprechend ein lokaler Politikeingriff bestens geeignet, um die Externalität zu internalisieren. Wie verhält es sich aber eigentlich mit einem anderen heiß diskutierten Effekt der Fleischproduktion, dem Tierwohl? Aus meiner Sicht nicht ganz nachvollziehbar scheint Tierwohl in der Politik meist auch eher national gedacht zu sein. Das heißt dann aber, zumindest innerhalb des EU-Binnenmarkts, dass wir massive Leakage- und Rebound-Effekte in Kauf zu nehmen gewillt sind. Ein illustratives Beispiel ist die Erfahrung mit nationalem Vorpreschen beim Käfighaltungsverbot für Legehennen – hier hat der deutsche Alleingang mit dem Verbot der Käfighaltung schon ab 2010 das Gesamtleid der Legehennen vermutlich erhöht, da in Folge des frühen Verbots in Deutschland Käfige nach Spanien, Tschechien und Polen gingen, und gerade diese Länder beim eigentlich vorgegebenen Ausstiegstermin nochmal eine erneute Verlängerung in Brüssel verhandelt haben.

- Auf der Konsumseite geht es vor allem um die gesundheitlichen Wirkungen des Fleischverzehrs. Hier ist schon die Faktenlage alles andere als einfach. Zum einen gibt es auch heute noch kaum eine hochwertigere Proteinquelle als Fleisch. Zum anderen ändern sich die Verzehrsempfehlungen der Ernährungsforschung laufend, was auf eine gewisse Unsicherheit in der Faktenlage hindeutet. So empfiehlt die DGE aktuell maximal 26 kg, das USDA 38 kg bei 2000 kCal oder die aktuelle Studie aus dem Lancet gar nur maximal 16 kg Fleisch pro Kopf und Jahr, aber da ist die Lösung der globalen Umweltprobleme schon mit drin. In einer solchen Situation ist der relativ vorzüglichste Politikeingriff wohl die Förderung von Forschung, kombiniert mit Information und nicht zuletzt einer Steigerung der Risikokompetenz bei den Bürgerinnen und Bürgern. Direkter Gesundheitsschutz durch Standards und Einfuhrverbote sollten wissenschaftsbasiert erfolgen, sonst drängt sich der Verdacht auf, dass mit solche Maßnahmen nur der Protektionismus weiter Raum greift. Wenn trotzdem stärkere Eingriffe gewünscht werden, dann ist grundsätzlich bei solch unsicherer Datenlage eine detaillierte Mengensteuerung mit noch höheren Kosten verbunden als ein Eingriff über den Preis, von Verboten ganz zu schweigen.

Letzte Anmerkung: Bei allem, was wir im Bereich der Agrarmarktpolitik erwägen, sollten wir nicht die internationale Dimension von unseren Politikeingriffen vergessen. Die europäischen Agrarmärkte sind heute überwiegend in die internationalen Märkte integriert, und dies ist auch gut so, beispielsweise wenn es um die Abmilderung der negativen Folgen von Preisvolatilität geht. Wenn man mit Kollegen aus Entwicklungs- und Schwellenländern der Welt über die hot topics gerade der deutschen Agrarpolitik diskutiert, erntet man oft verständnislose Blicke und Kopfschütteln – dies verdeutlicht, wie stark oft unreflektierte Werturteile die hiesige Diskussion prägen. Integrierte Märkte bedeuten dann aber auch, dass selbst dann, wenn wir die Fleischproduktion zugunsten eines erhöhten Tierwohls hier einschränken, es unweigerlich zu Leakage-Effekten kommt, nämlich zur Verlagerung von Produktion hin zu Standorten, bei denen das Tierwohl und die Umweltwirkungen nicht unbedingt besser ausfallen dürften.

Auch die Gesundheitswirkungen von Fleischkonsum haben eine internationale Dimension, wie ich anhand dieses Schaubilds einmal kurz klarmachen möchte. Auf der X-Achse haben wir in logarithmischer Skalierung das Pro-Kopf-Einkommen, auf der Y-Achse den Anteil an Gesamtkalorien aus tierischer Erzeugung (also im wesentlichen Fleisch und Milch). Daten kommen von der Weltbank und der FAO. Wir fangen im Jahr 1962 an, und sehen hier schön, wie geteilt die Welt damals war – die “reichen” Fleischesser und die “armen Vegetarier”. Die Animation zeigt die großen Fortschritte beim Pro-Kopf-Einkommen und den wachsenden Appetit nach Fleisch, am besten zu sehen an China – hier sind wir heute bei über 60 kg Fleisch pro Kopf, und es scheint, dass die Chinesen “peak pork” erreicht haben.

In den nächsten Dekaden wird sich aber das Wachstum vor allem in den Low-Income-Countries vollziehen – bei Bevölkerung, Einkommen und Fleischkonsum. Das ist gesundheitlich zunächst einmal positiv: Weniger Mangelernährung, vor allem bei Kindern, mit all den Vorteilen für die körperliche und geistige Entwicklung. Hier ist mehr Fleisch tatsächlich ein Stück Lebenskraft, um den alten Werbespruch der deutschen Fleischwirtschaft einmal sachlich richtig zu verwenden. Auch für die Arbeitsmärkte in den Ländern ist dies zunächst eine gute Nachricht. Aber Umwelt und Tierwohl geraten dann dort vor Ort stark unter Druck.

Wenn wir uns über Fleischproduktion und -konsum und die damit verbundenen Wirkungen auf Tierwohl, Umwelt und Gesundheit unterhalten, dann dürfen wir nicht in national isolierten Zusammenhängen denken. Die Wachstumsmusik spielt ohnehin woanders. Wer nationale Alleingänge fordert, hat grundlegende Zusammenhänge der Preisbildung in integrierten Märkten zu berücksichtigen, und sollte sich immer klar sein, dass das, was als Werturteil in einem bestimmten Kontext völlig einleuchtend zu sein scheint, in anderen Ländern völlig abstrus rüberkommt. Ein Krieg ums Fleisch lässt sich meiner Überzeugung nach durch eine Versachlichung der Diskussion vermeiden, und das ist auch gut so.

Leseempfehlung:

Kareem, F. O., Martínez-Zarzoso, I., Brümmer, B. (2018): Protecting health or protecting imports? Evidence from EU non-tariff measures; in: International Review of Economics & Finance (53): 185-202.

Brümmer, B. , Korn, O. , Schlüßler, K. and Jamali Jaghdani, T. (2016): Volatility in Oilseeds and Vegetable Oils Markets: Drivers and Spillovers; in: J Agric Econ (67): 685-705.

Dr. Antje Risius, Marketing für Lebensmittel und Agrarprodukte, Universität Göttingen

Ernährung war und ist neben der physiologischen ‚Erhaltungs-Funktion‘ schon immer ein soziokulturelles, multifaktorielles und dynamisches Geschehen von Menschen gewesen, so dass die Frage am besten mit einem WIR beantwortet werden kann.

Die wirtschaftlichen Voraussetzungen bestimmen den Lebensmittelwarenkorb – und zwar reflexiv. D.h. sowohl das Angebot als auch die Nachfrage auf dem Lebensmittelmarkt bestimmen und lenken das Konsumverhalten.

Darüber hinaus bestimmen individuelle Gewohnheiten, Fertigkeiten und Präferenzen das Verzehrverhalten. Es ist stark davon abhängig, ob ich beispielsweise Spargel mag, wieviel Zeit ich für die Zubereitung aufwenden kann und ob ich die notwendigen (finanziellen, ideellen und handwerklichen) Fertigkeiten aufbringe kann, ein Spargelgericht zu kochen und in welchem sozialen Rahmen dieses dann verzehrt wird.

Und darüber hinaus bestimmen auch (öffentliche sowie politische) Rahmenbedingungen, was wir essen, z.B. kann es eine Firmenpolitik sein ‚vegetarische Gerichte‘ zu vergünstigten Preisen anzubieten und somit die Entscheidung zu lenken oder es kann ein Anreiz von einer Krankenkasse geschaffen werden, bestimmte Ernährungsschulungsprogramme zu besuchen.

Um das Thema ‚Fleischkonsum‘ scheinen sich seit kürzerer Zeit auch soziale Abgrenzungsthemen zu spiegeln, die das Thema radikalisieren und man spricht von einem ‚Kampf ums Fleisch‘. Dabei geht es dann aber nicht ‚nur‘ um das Fleisch, sondern auch um sozio-politische Themen.

Im Januar erschien DER Lancet-Artikel, der deutlich machte, dass wir als Gesellschaft, bei den gegebenen Bedingungen, den Konsum tierischer Lebensmittel reduzieren sollten – schnell und drastisch. Der (hohe) Fleischkonsum steht schon seit einigen Jahren im Zentrum der Debatte rund um ‚nachhaltige Ernährungssysteme‘. Besonders wegbereitend für diese Entwicklung war der 2006 von der FAO veröffentlichte Bericht ‚Livestock‘s long shadow‘, der insbesondere aus umwelt- und ressourcenökonomischer Sicht die Fleischproduktion kritisierte und dabei nicht nur die Landwirtschaft hinsichtlich einer Reduktion und Anpassungen adressierte, sondern auch die Wertschöpfungskette und die Gesellschaft insgesamt.

Es liegt demnach nahe, auf die Frage ‚Wer bestimmt, was ich esse?‘ nicht nur mit Wirtschaft, Individuum und öffentlich- regulierten Rahmenbedingungen zu antworten, sondern noch die Dimensionen ‚Umwelt‘ und ‚Soziales‘ zu ergänzen (us). Heute wird der Fleischkonsum schon durch soziale Differenzierung gezeichnet, in Zukunft auch durch Ressourcenengpässe. Gesellschaftlich wäre es wichtig die unterschiedlichen Treiber systemisch mitzudenken und den ‚Krieg ums Fleisch‘ in einen Dialog zu überführen.

In Bezug auf nachhaltige Agrar- und Lebensmittelmärkte ist Deutschland immer noch ein Pionier – und dies weltweit. Vielleicht gelingt es uns den Dialog zwischen Jäganern, Veganern, Flexitaiern und Vielfleischessern genauso aufzumachen wie zwischen Metzgern, Tierrechtlern, Vetrenären und Landwirten.

In jedem Fall sollten wir darüber nachdenken und darüber reden, wie ein ‚Less‘ funktionieren kann.

Leseempfehlung:

Stoll-Kleemann, S. & Schmidt, U. J. (2017): Reducing meat consumption in developed and transition countries to counter climate change and biodiversity loss: a review of influence factors; in: Reg Envr Change (17): 1261-1277.

Schösler, H., & de Boer, J. (2018): Towards more sustainable diets: Insights from the food philosophies of “gourmets” and their relevance for policy strategies; in: Appetite, 127, 59-68.

Prof. i.R. Dr. Dr. h.c. P. Michael Schmitz, Institut für Agribusiness

Die Nutztierproduktion in Deutschland steht nicht nur im harten europäischen und internationalen Wettbewerb, sondern ist auch erheblichem gesellschaftlichen Druck am eigenen Standort ausgesetzt. Kritiker empfehlen einen Verzicht auf Fleisch und Fleischprodukte mit Verweis auf die Gesundheitsvorteile, den Tierschutz, den besseren Klima-, Umwelt- und Ressourcenschutz sowie den Welternährungsbeitrag einer pflanzlichen Ernährung. Politik reagiert auf diese massive Kritik mit immer schärferen Tierschutz- und tierbezogenen Umweltstandards. Nicht zuletzt steht auch die Futterbasis der heimischen Nutztierproduktion in der Kritik, und es wird aus Klimaschutzgründen eine Beschränkung der Sojaimporte aus Südamerika gefordert.

Empirische Befunde zeigen jedoch, dass Fleischverzicht, Kostenanstieg und Sojaimportverbot zu Milliardenverlusten für Erzeuger und volkswirtschaftliche Wohlfahrt führen, insbesondere wenn Deutschland Maßnahmen im nationalen Alleingang und nicht EU-einheitlich durchsetzt. So verliert Deutschland bei einem einseitigen nationalen Sojaimportverbot beispielsweise 10 Milliarden US-Dollar pro Jahr, und ein Fleischverzicht von 50% im nationalen Alleingang hätte Wohlfahrtsverluste in Höhe von 8,8 Milliarden US-Dollar zur Folge.

Die Effekte auf den Land- und Wasserverbrauch sowie auf die CO2-Emissionen fallen dagegen wider Erwarten durchweg gering aus. Das liegt daran, dass die induzierten Einsparungen an Ressourcenverbräuchen im Heimatland durch Mittelumschichtungen im Verbraucherwarenkorb, durch Faktorwanderungen in andere Produktionsbereiche sowie durch weltweite Produktionsverlagerungen und Verbrauchsanpassungen einen Mehrverbrauch von natürlichen Ressourcen an anderer Stelle auslösen. Das kann die potenziellen Einspareffekte weltweit deutlich einschränken, sie vollkommen kompensieren oder sogar in das Gegenteil verkehren.

Auch eine Verbesserung der Ernährungssituation in armen Ländern durch Fleischverzicht in westlichen Ländern kann nicht wirklich nachgewiesen werden, weil Entwicklungsländer und deren ländliche Räume oft weitgehend von den Weltmärkten abgekoppelt sind und die heimischen Erzeuger- bzw. Verbraucherpreise vor allem von internen Einflussfaktoren gesteuert werden.

Und ein gesundheitspolitisch begründeter Eingriff in das individuelle Konsumverhalten beim Fleischverzehr bedarf einer besonders sorgfältigen Abwägung zwischen Konsumentensouveränität einerseits und Kosten für das Kollektiv andererseits und ist durchaus kritisch zu sehen:

- Die oft zitierten Folgekrankheiten sind nicht monokausal dem Fleischkonsum zuzuordnen.

- Verbrauchssteuern auf Fleisch z.B. haben unerwünschte Verteilungseffekte und zeigen bei geringen Nachfrageelastizitäten kaum Wirkung.

- Verbrauchssteuern sind außerdem zu pauschal und belasten auch diejenigen Personen mit normalem Fleischverbrauch.

- Es ist zu bezweifeln, ob hochwertige Proteine und Mikronährstoffe bei einer Umstrukturierung des Verbrauchs gleichwertig ersetzt werden.

Fleischverzicht, überhöhte Produktionsstandards und Sojaimportverbote sind deshalb ungeeignete Mittel der Politik. Es gibt treffsicherere, wirksamere und sparsamere Instrumente, ohne die Nutztierbranche in ihrer Existenz zu gefährden. Technologische Fortschritte und Innovationen in der Pflanzen- und Tierzucht, der Tierernährung, der Tierhaltung und Tiergesundheit sowie in Bewässerungs- und Bodenbearbeitungssystemen sind hier zu nennen. Gesundheitspolitisch sollte eher am Verursacherprinzip beim Individuum selbst angesetzt werden. Dann kann auf eine staatliche Konsum- und Produktionslenkung verzichtet werden.

Leseempfehlung:

Mottet,A., Haan,C.de, Falcucci,A., Tempio,G., Opi,C. und Gerber,P. (2017): LIvestock:On our plates or eating at our table? A new analysis of the feed/food debate. Journal of Global Food Security (14): 1-8.

Sinn, H.-W. (2012): Das grüne Paradoxon – Plädoyer für eine illusionfreie Klimapolitik. Berlin.

Twitter – Abstimmung:

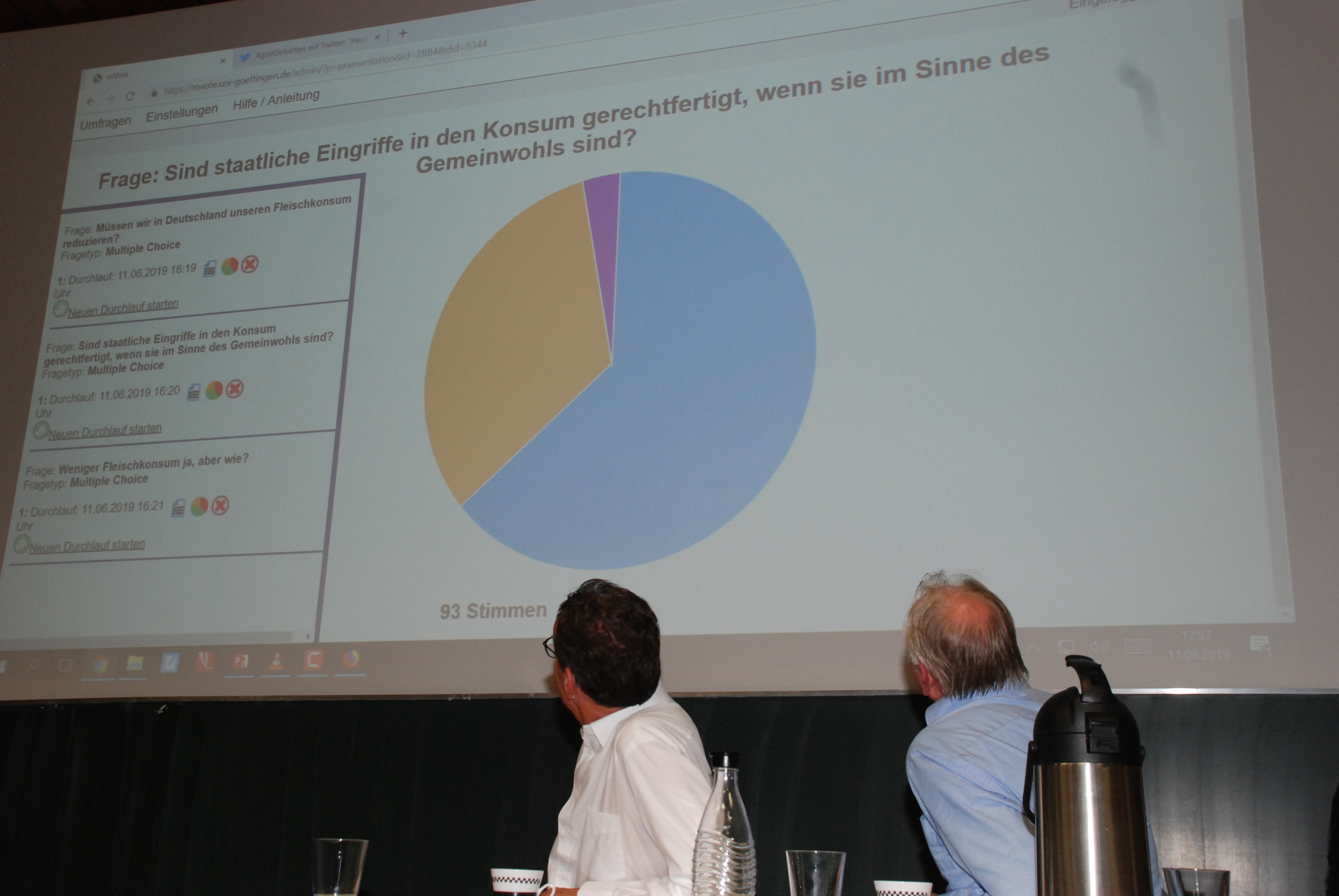

Publikumsabstimmung vor der Debatte:

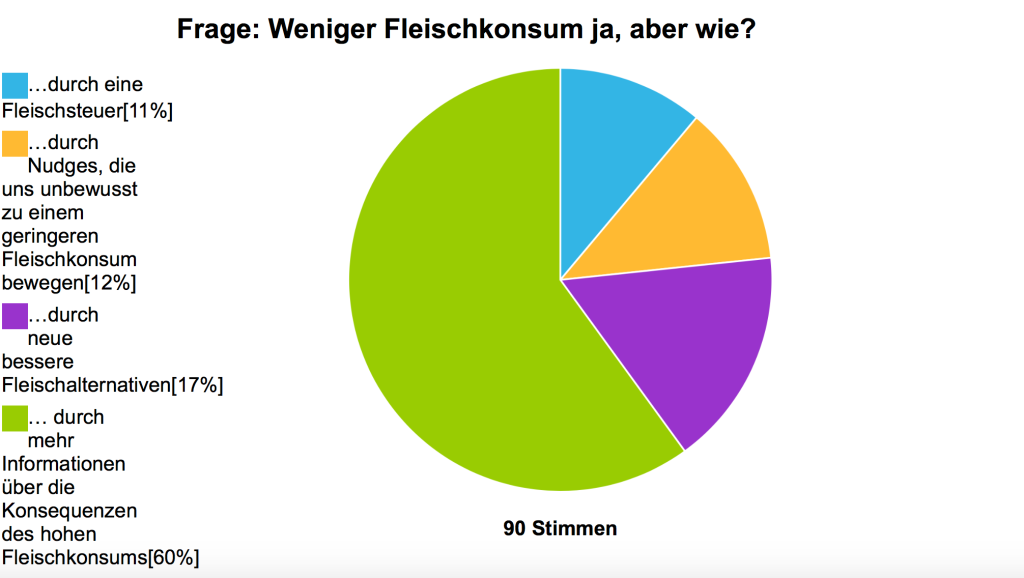

Publikumsabstimmung nach der Debatte:

Zunächst möchte ich vorweg sagen, dass ich das Konzept der AgrarDebatten vor Ort sehr gelungen finde und mich schon auf die nächste freue!

Ein Aspekt der, aus meiner Sicht, bei dieser Agrardebatte zu kurz gekommen ist (vielleicht durch die Abwesenheit von Prof. Mörlein), sind die aktuell aufkommenden und immer besser werdenden Fleischsubstitute. Damit meine ich nicht etwa das mittlerweile in der Mensa etablierte vegane Sojageschnetzelte. Mit Risikokapital finanzierte Start-Ups in den USA bzw. Israel oder aber Forscher wie Prof. Post aus Maastricht haben seit einigen Jahren einige überraschende Erfolge bei der Herstellung von Fleischersatz aus Pflanzen bzw. Labor-Fleisch aus tierischen Stammzellen erzielen können.

Dass diese Ansätze funktionieren und die Produkte wirklich fleischähnlich sind, ist im kleinen Rahmen bewiesen. Die Herausforderung besteht nun darin, die Produktion nachhaltig (Bsp. Verwendung von Kälberserum, Gehalt an gesundheitsschädlichen Zusatzstoffen) auf ein hohes Produktionsniveau zu bringen, um so die Kosten zu senken. Natürlich gibt es Kritikpunkte aufgrund des potentiell hohen Energiebedarfs oder der ethischen Bedenken zum Entnehmen tierischer Zellen am lebenden Tier. Wenn man jedoch die Bedeutung der Tierhaltung beim Thema Klimawandel oder bei der Entstehung multiresistenter Keime dagegen aufwiegt, so eröffnen sich hier, meiner Ansicht nach, gute Möglichkeiten die weltweit steigende Nachfrage nach Fleisch nachhaltiger als bisher bedienen zu können.

Meiner Meinung nach, darf die Agrarbranche im nächsten Jahrzehnt nicht den Zeitpunkt verpassen, diesen möglichen Wandel von sich aus mitzugestalten. Es kann nicht das Ziel sein die aktuellen Entwicklungen zu ignorieren, den Transformationsprozess zu verpassen und dann in Konkurrenz mit dem Silicon Valley oder israelischen Start-Ups zu stehen. Ein bereits jetzt einsetzender, langsamer Prozess der Einbeziehung landwirtschaftlicher Betriebe wäre wünschenswert.

Können tierhaltende Veredelungsbetriebe in Zukunft zu tierfreien Veredelungsbetrieben werden oder bleiben die Landwirte bei dieser neuen Technologie ausgeschlossen?

Zum Thema Transformation der Tierhaltung und Fleischwirtschaft gibt es in der nächsten Woche einen spannenden Workshop an der Universität Göttingen. Noch gibt es frei Plätze zur Teilnahme. Hier die Infos:

https://www.uni-goettingen.de/de/11226.html

Achim Spiller

Zunächst einmal vielen Dank für die anregende Veranstaltung am 11. Juni 2019. Ich gebe den Ökonomen insoweit recht, als dass verschiedene staatliche Maßnahmen, vor allem, wenn sie nicht zumindest innerhalb der EU abgestimmt sind, sich kontraproduktiv auswirken können. Andererseits sagen so ziemlich alle wissenschaftlichen Gutachten, die ich kenne, dass die Preise für Fleisch und Wurst den „ökologischen Fußabdruck“ der Erzeugung nicht abbilden. Deswegen halte ich es für durchaus vernünftig und angebracht, den Mehrwertsteuersatz für Fleisch und Wurst auf 19% zu erhöhen, was man (zumindest teilweise) kompensieren sollte durch eine Senkung des Mehrwertsteuersatzes für pflanzliche Produkte.

Ich glaube, dass mittelfristig (bis 2030) der Fleischbranche ähnlich wie der Automobilbranche ein erheblicher Umbruch bevorsteht. Die derzeit verbreitete Praxis, landwirtschaftliche Nutzflächen quasi zu importieren (Stichwort: Soja), einen erheblichen Anteil des gewonnenen Fleisches zu exportieren und die „Abfallprodukte“ der tierischen Ausscheidungen auf Kosten des Steuer- und Wasserrechnungs-Zahlers hier zu lassen und kostenintensiv zu beseitigen hat mit nachhaltiger Wirtschaftsweise wenig zu tun.

Selbstverständlich müssen wir gerade in Deutschland auf internationale Trends und Konkurrenz achten. Nur: die Sorge um Tierwohl und Umwelteffekte der Nutztierhaltung gibt es auch in anderen EU-Ländern, wenn auch etwas weniger in den „ärmeren“ Ländern östlich und südöstlich von uns (siehe z.B. Eurobarometer 442 „Einstellung der Europäer zum Tierschutz“). Ich habe eher die Erfahrung gemacht, dass man in Entwicklungs- und Schwellenländern (auch wenn man das vielleicht nicht in der Öffentlichkeit zugibt) durchaus darauf schaut, was das „reiche Deutschland“ macht und eher sagt „wenn die schon meinen, sich bestimmte Maßnahmen nicht leisten zu können, dann wir schon gar nicht“. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die Verstädterung und der (zumindest in größeren Teilen der Bevölkerung) steigende Wohlstand auch in diesen Ländern die Akzeptanz bestimmter Formen der Nutztierhaltung deutlich senkt. Mit anderen Worten: es gibt die Chance, auch hier führend in der Technologie zu werden, wie wir es im Bereich der Umwelttechnologie erlebt haben.

Die technologischen Möglichkeiten zur Verbesserung des Tierwohls und Verkleinerung des „ökologischen Rucksacks“ der Nutztierhaltung sind sicherlich auch in Deutschland noch nicht ausgereizt, können aber den Effekt einer Reduzierung zumindest des Fleischverbrauchs nach meiner Einschätzung nicht kompensieren.

Noch eine Anmerkung: Ich kenne niemanden im Bereich der Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaften (in dem ich mich seit etwa 40 Jahren betätige), der ernsthaft behauptet, dass eine Reduzierung des Fleischverbrauchs auf das von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung empfohlene Niveau (16-32 kg statt 60 kg pro Kopf und Jahr) die ausreichende Versorgung mit hochwertigem Protein und Mikronährstoffen gefährdet.

Friedrich-Karl Lücke

Prof. (i. R.) Dr. Friedrich-Karl Lücke

FB Oecotrophologie

Hochschule Fulda

Nudging bei Fleischprodukten- Wer manipuliert hier wen?

Die Debatte „Krieg ums Fleisch – Wer bestimmt, was ich esse?“ zeigt, wie schnell Nudging in die Kritik gerät, weil es im Widerspruch steht zum souveränen Konsumenten, welcher stets frei und unabhängig in seinen Entscheidungen ist. Der Begriff Nudging ist dabei verwirrend und entspringt wohl der Verhaltensökonomie. Nudging umfasst aber Marketingstrategien, welche Unternehmen bereits lange verwendet haben bevor der Nudging Begriff aufkam. Im Gegensatz zu Steuern verbietet sich Nudging die finanziellen Anreize für oder gegen eine Kaufentscheidung zu beeinflussen. Da jede Kaufentscheidung in einen Kontext eingebettet ist, der mit Nudging beeinflusst werden kann, wird diese Möglichkeit im Einzelhandel oder Restaurants natürlich auch genutzt (z.B. das aktive Werben mit Fleischangeboten in Katalogen der Einzelhändler). Wer also nicht massiv in die Freiheit unserer Märkte eingreifen will, kann Nudging nicht grundlegend ablehnen.

Im Anbetracht von externen Kosten stellt sich also die Frage ob auch politisches (soziales) Nudging zur Milderung jener Kosten betrieben werden darf. Dabei helfen Nudging Maßnahmen zunächst Konsumenten, die ohnehin weniger Fleisch essen möchten, aber im Alltag dies nicht immer in ihren Kaufentscheidungen umsetzen können. Konsumenten ohne Interesse an vermindertem Fleischkonsum sind weniger empfänglich für entsprechende Marketing Bemühungen. Die Legitimierung von politischem Nudging muss dabei auch im Kontext von unternehmensseitigem Nudging verstanden werden. Die Legitimierungsfrage muss also folgendermaßen gestellt sein: Wollen wir uns nur der Beeinflussung der Märkte durch Unternehmensziele aussetzen oder wollen wir auch politisches Nudging um auch gesellschaftliche Ziele zu stärken. Ich sehe das politische Nudging daher als Gegengewicht zum privatwirtschaftlichen Nudging und als Chance für eine freiwillige Verminderung von externen Kosten.

Dominic Lemken

Universität Göttingen

Die zutreffende Beobachtung, dass Nudging in großen Teilen auf den Marketingstrategien basiert, die mit mehr oder minder großem Erfolg auch schon seit Dekaden von Gebrauchtwagenverkäufern eingesetzt werden, geht m.E. am Kern der in den Agrardebatten vor Ort geführten Diskussion vorbei. Beim Nudging geht der Eingriff vom Staat aus, nicht von einem im Wettbewerb stehenden Unternehmen. Damit kann ich mich als Verbraucher der Nudging-Maßnahme nicht länger entziehen, sondern unterliege einem (wenn vielleicht auch geschickt verpackten) staatlichen Zwang, der meine persönliche Freiheit einschränkt. Um bei meinem Beispiel zu bleiben: Solange ein Unternehmen des LEH entscheiden sollte, das Filet in für mich nicht einfach zu erreichende Regalhöhen zu packen, ist das die freie Entscheidung des Unternehmens, um damit seine Unternehmensziele zu verfolgen. Wer sich nicht strecken mag, kann dann auf anderen Unternehmen des LEH ausweichen. Anders verhält es sich, wenn die Lage des Filets gesetzlich vorgeschrieben wird – dann kann ich nicht mehr ausweichen und unterliege durch staatlichen Zwang einer Einschränkung meiner Konsumentscheidung. Auch „politisches“ Nudging basiert auf Zwang, den allein der Staat ausüben kann, und führt zu einer Bevormundung des Konsumenten. Eine Besteuerung der negativen externen Effekte, so dass diese explizit im Marktpreis sichtbar werden, scheint mir da der marktkonformere Ansatz.

Sie haben wohl Recht, dass politisches Nudging und privatwirtschaftliches Nudging sich theoretisch darin unterscheiden, dass der Kunde einen Laden meiden kann und somit nicht dem Nudge ausgesetzt sein muss. Praktisch kann ich mich vielen Nudgingmaßnahmen der vier marktbestimmenden Einzelhändler aber nicht entziehen, bspw. Süßigkeiten im Kassenbereich.

Entscheidend ist wohl auch welcher Nudge angedacht ist. Das Beispiel der Positionierung im Regal erwartet ja von Konsumenten einen nicht monetären Mehraufwand. Andere Beispiele erhöhen die Attraktivität von Konsumalternativen oder unterstützen die Nutzung von Informationen. Solche Beispiele tragen zu informierteren Entscheidungen bei. Ein klassisches Beispiel ist der partitionierte Einkaufswagen. Hier wird der Einkaufswagen in Obst-Gemüse, Getreide-Produkte, Protein- und Fleischwaren usw. eingeteilt. Die Größe der Fächer orientiert sich an Ernährungsempfehlung und soll somit auf Proportionen beim Einkauf hinweisen.

Sicherlich koppeln Steuern die externen Kosten enger an den Konsum als Nudging. Das Nudging kann aber den steuerlich initiierten Veränderungsprozess sinnvoll unterstützen. Gerade Konsumenten mit geringerem Einkommen werden durch Steuern gezwungen sein ihr Konsumverhalten anzupassen. Nudging kann Konsumenten auf adäquate Alternativen stupsen, welche für Sie akzeptabel und umsetzbar sind und nicht ähnliche externe Kosten verursachen.